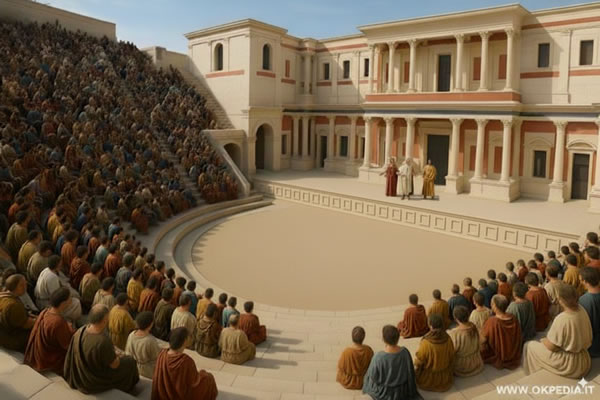

Il teatro nell'antica Roma

Il teatro romano non fu solo un luogo di spettacolo, ma anche un simbolo di potere e urbanizzazione. Dalla diffidenza iniziale si trasformò in un’istituzione monumentale, che univa architettura, politica e vita sociale. Le sue strutture influenzarono non solo i teatri dell’Impero, ma anche l’architettura pubblica europea per secoli.

Origini e sviluppo del teatro latino

Il teatro romano nasce da una tradizione diversa da quella greca. Secondo Tito Livio, il primo spettacolo scenico a Roma si tenne nel 365 a.C. durante una pestilenza: furono introdotti danze e musiche etrusche accompagnate da recitazioni improvvisate (saturae). Non era un teatro letterario, ma piuttosto un rito collettivo per scongiurare la calamità.

Il vero teatro letterario latino inizia nel 240 a.C., con l’opera di Livio Andronico, in occasione di una cerimonia per onorare Gerone II di Siracusa. Da quel momento la produzione teatrale prende modelli greci, ma assume gradualmente un carattere romano.

Tuttavia, la diffidenza dei Romani verso il teatro rimase forte. Per molti senatori era un’attività oziosa e pericolosa. Nel II secolo a.C. il Senato arrivò a far abbattere un teatro stabile in costruzione, considerato dannoso per la morale pubblica.

Nota. In età repubblicana i teatri erano solo strutture di legno, montate per pochi giorni e poi smantellate. La diffidenza dei senatori non riguardava soltanto il contenuto degli spettacoli, ma anche il rischio che un edificio stabile diventasse un monumento di autocelebrazione per chi lo aveva finanziato. Per questo motivo il progetto di costruire teatri in muratura fu a lungo ostacolato, fino alla svolta con il teatro di Pompeo nel 55 a.C. Da quel momento in poi vennero edificati i teatri a Roma, ad esempio il Teatro di Marcello, e in ogni città dell'impero romano. Gli spettacoli erano finanziati dagli edili, magistrati che li organizzavano a proprie spese per ottenere consenso politico.

Anche i romani come i greci produssero due generi teatrali: la tragedia e la commedia.

- La tragedia

La tragedia latina prende ispirazione dai modelli greci, ma non raggiunge mai la stessa diffusione. Dei testi arcaici rimangono soltanto frammenti, che ci permettono di intuire i temi trattati: le grandi saghe mitiche come gli Atridi, la figura di Medea o l’eroismo disperato di Aiace. Delle tragedie latine c'è giunto molto poco. L’unico corpus giunto quasi integro è quello di Seneca (I sec. d.C.). Le sue tragedie, tuttavia, non erano pensate per la rappresentazione scenica: sono testi di forte intensità morale e filosofica, scritti per la lettura o la declamazione. La sua Medea, ad esempio, accentua i conflitti interiori e la riflessione sul destino, più che la spettacolarità scenica. - La commedia

Molto diversa fu la sorte della commedia, che divenne il genere teatrale più popolare a Roma. Le prime opere nacquero nel III secolo a.C., con la traduzione e l’adattamento della commedia nuova greca, in particolare di Menandro. Da qui derivano due filoni:- la palliata, con ambientazione greca (così detta perché i personaggi indossavano il pallium, il mantello greco);

- la togata, ambientata a Roma, oggi perduta.

Nota. Tra gli autori latini spiccano due figure opposte: Plauto e Terenzio. Le commedie di Plauto (III-II sec. a.C.) puntavano sul ritmo comico e sull’invenzione scenica. Introdusse tipi fissi facilmente riconoscibili: il servo astuto, il vecchio avaro, il giovane innamorato. Un esempio celebre è l’Aulularia, con il personaggio di Euclione, ossessionato dal suo tesoro nascosto. Plauto non esitò a mischiare Grecia e Roma, inserendo elementi quotidiani della vita romana che strappavano risate al pubblico. Terenzio (II sec. a.C.) invece rappresentò l’altra faccia della commedia. I suoi personaggi erano meno stereotipati e più realistici, le trame avevano un tono pacato e riflessivo ed emerge una comicità più sottile che si avvicina al dramma psicologico.

Nelle rappresentazioni teatrali gli attori erano solo uomini, come in Grecia. Le donne non recitavano, ma potevano assistere. Si usavano maschere per rendere subito riconoscibili i personaggi.

Faceva eccezione un particolare tipo di spettacolo, il mimo, che rinunciava alle maschere e includeva anche le donne in scena.

Architettura del teatro romano

Il teatro romano riprende la struttura tripartita di quello greco, cavea, orchestra e scena, ma introduce modifiche sostanziali che lo rendono indipendente dal paesaggio naturale e pienamente integrabile nell’ambiente urbano.

La cavea

La cavea non era più ricavata su pendii naturali, come nei teatri greci, ma costruita con murature, volte e pilastri in calcestruzzo. Questa soluzione tecnica consentiva di edificare il teatro ovunque, anche nel cuore delle città, e trasformarlo in un monumento autosufficiente.

La cavea era suddivisa in:

- cunei, spicchi radiali delimitati da scalinate;

- maeniana, fasce orizzontali di gradinate, collegate da corridoi di distribuzione (praecinctiones).

Il pubblico accedeva alla cavea attraverso gallerie coperte dette itinera, che sostenevano parte della struttura e conducevano direttamente all’orchestra. Questi ingressi sostituivano i parodoi greci e costituivano una vera innovazione ingegneristica.

Sulla sommità correva spesso un porticato coperto (porticus), che offriva riparo e un percorso protetto per gli spettatori.

In molte strutture il pubblico era riparato anche dal velarium, un enorme telo di lino manovrato tramite corde fissate a pali e colonnati. Questa copertura mobile richiedeva una complessa organizzazione tecnica e sottolinea l’attenzione dei Romani al comfort degli spettatori.

L'orchestra

Nei teatri romani l’orchestra si riduce e assume una forma semicircolare, diventando soprattutto un settore riservato agli spettatori di rango elevato, mentre l’azione scenica si sposta sul pulpitum davanti alla scaenae frons.

Nelle rappresentazioni teatrali romane il coro non ha più un ruolo centrale come in quello greco. All’inizio può comparire in qualche forma residua, ma col tempo viene quasi del tutto eliminato: la rappresentazione si concentra sugli attori, sui dialoghi e sull’azione scenica.

Nei teatri greci, invece, l’orchestra era lo spazio centrale, di forma circolare, destinato al coro, elemento fondamentale della rappresentazione.

La scena

La scena aveva un impianto architettonico molto più elaborato rispetto al modello greco.

- Proscaenium

Il palcoscenico era una piattaforma rialzata (pulpitum) rispetto all'orchestra. La parte frontale del palcoscenico era decorata ed era detta "proscaenium". - Scaenae frons

Era un fondale monumentale con colonne su più ordini (columniatio), tre porte sceniche (la "valva regia" centrale e le "valvae hospitales" laterali), e due estremità laterali detti "versurae". Ai lati si trovavano ambienti di servizio detti "basilicae", usati come spazi di appoggio e collegamento.

La scenae frons diventava così un elemento permanente, decorativo e funzionale, che incorniciava l’azione teatrale con una cornice architettonica imponente.

Le facciate

Il teatro romano presentava due prospetti esterni:

- Un prospetto rettilineo e monumentale, spesso rivolto verso la città. Era posto dietro la scena.

- Un prospetto curvilineo scandito da archi e semicolonne sovrapposte. Era la facciata esterna della cavea.

Uno degli elementi più riconoscibili del teatro romano è proprio la facciata esterna della cavea, costruita in forma curvilinea e scandita da archi sovrapposti con semicolonne decorative.

Gli architetti romani adottarono una regola precisa, detta sovrapposizione degli ordini: ad ogni piano corrispondeva un ordine architettonico diverso.

- Al livello inferiore si usava l’ordine dorico (più massiccio e semplice).

- Al livello intermedio l’ordine ionico (più slanciato e decorato).

- Al livello superiore l’ordine corinzio (il più ricco, con capitelli a foglie d’acanto).

Questa gerarchia visiva aveva una funzione pratica e simbolica: dal basso verso l’alto le colonne diventavano più leggere e ornamentali, così da alleggerire l’impatto complessivo dell’edificio.

In questo modo la facciata diventava una sorta di catalogo degli ordini classici, esibendo la competenza tecnica e culturale di Roma.

Esempio. Nel Teatro di Marcello, al piano terra troviamo l’ordine dorico, al piano superiore quello ionico. Al terzo livello, oggi scomparso, probabilmente c'era quello corinzio o forse un attico. Questa soluzione divenne uno schema imitato non solo nei teatri, ma anche negli anfiteatri, come il Colosseo.

Nella realizzazione della facciata esterna curvilinea i romani usarono la tecnica architettonica dell'arco su pilastri.

Si tratta di un arco inquadrato da semicolonne addossate a dei pilastri massicci che sorreggono la trabeazione superiore.

Questa tecnica distribuisce meglio i carichi rispetto all’architrave greco e consente la realizzazione di edifici più alti e resistenti.

Le semicolonne trabeate sono prive di ruolo portante, hanno solo una funzione estetica, richiamano gli ordini classici (dorico, ionico, corinzio) per dare ritmo e monumentalità alla facciata.

Nota. L'arco su pilastri è stato utilizzato per la prima volta nel Tabularium sul Campidoglio (I sec. a.C.). Venne poi copiato nella costruzione del teatro di Pompeo, il primo teatro stabile costruito a Roma. In seguito divenne un modulo ricorrente di tutta l’architettura romana, dai teatri agli anfiteatri.